نحن أقرب على الدوام إلى حرب نووية مما نود أن نعتقد

الرأي العام يتناسى الاهتمام بمخاطرها وانتشار أسلحتها لكن يجدر به التيقظ

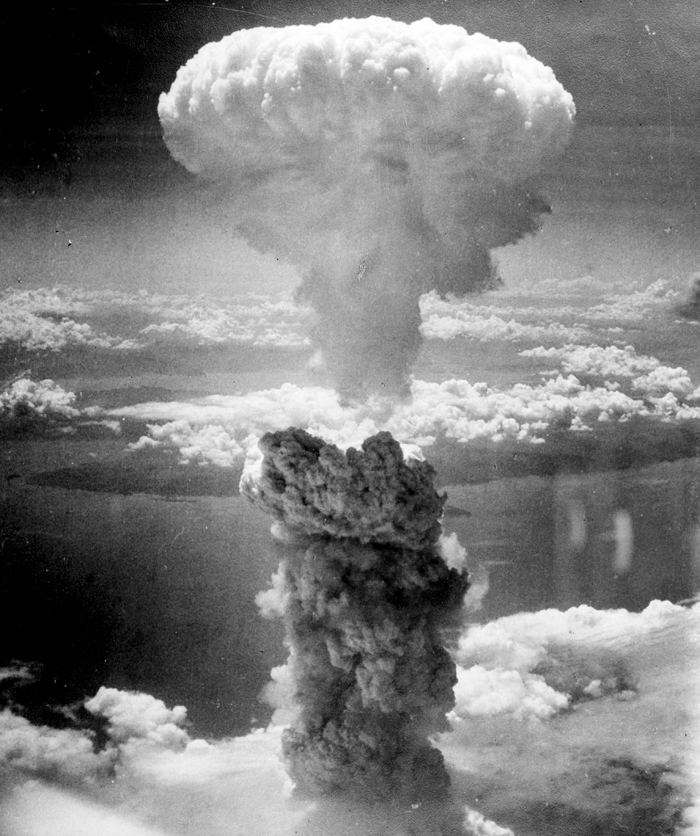

هيروشيما بعد القصف النووي الأميركي في الحرب العالمية الثانية (المتحف الأميركي للحرب العالمية الثانية)

صار من الشائع التحدث عن أزمة المناخ باعتبارها التهديد الأكبر الذي يواجهه الكوكب. من الصحيح حتماً أن يجري التركيز على قضية وجودية يمكننا أن نفعل شيءاً حيالها. وأخشى أن ثمة مشكلات أخرى يمكنها أن تبرهن، مع إنذار مسبق يأتي قبل وقت قصير للغاية من وقوعها، أنها أكثر إلحاحاً من أزمة المناخ. هناك الجائحات التي نعرفها. في المقابل، باتت المخاطر المتعلقة بحرب نووية وانتشار أسلحتها، خارج نطاق اهتمام الوعي العام. ويجب ألا يكون الأمر كذلك.

صرت على وعي بتلك المجموعة من القضايا بأثر من سببين، أولهما ظهور “رجل الصاروخ الصغير في كوريا الشمالية“. ويبدو أنه اشتغل على تنحيف حجم جسده، لكن أيضاً على زيادة حجم قدراته النووية . إذ عملت بلاده على تطوير صاروخ “كروز” يوصف بأنه “استراتيجي” ويستطيع حمل أسلحة نووية مسافة 100 ميل تقريباً، أي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك القواعد وحاملات الطائرات الأميركية. كذلك ذُكر أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل محطة للطاقة النووية تستطيع إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة الذرية.

ويكمن السبب الثاني في أنني أحد ملايين الأشخاص الذين استحوذت على مشاعرهم حلقة مسلسل “فيجيل” (يقظة) التي بثها تلفزيون “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) مساء الأحد الماضي. لا تحتمل حبكته الكثير من التحليل، بحسب ما كانه الحال مع مسلسل “لاين أوف ديوتي” (سبيل الواجب) الذي سبقه. في المقابل، يعيد “فيجيل” الحياة من جديد بطريقة مقنعة للغاية، إلى شيء اعتبرناه أمراً مفروغاً منه يتمثل في حقيقة وجود أسطول من الغواصات يعمل انطلاقاً من قاعدة “ارغايل” في اسكتلندا ويحمل وسائل الردع النووي البريطانية، علماً أن إحدى تلك الغواصات تجوب البحر على الدوام في دورية لا تتوقف.

وتحمل كل غواصة من ذلك الأسطول 40 رأساً نووياً (ثمان منها جاهزة للإطلاق) من أصل مخزوننا الإجمالي الذي يبلغ 180 رأساً نووياً. وكذلك يجري العمل حاضراً على رفع ذلك الرقم إلى 260. ويتمتع كل من تلك الرؤوس بقوة تدميرية تصل إلى 100 كيلو طن، أي حوالى ستة أضعاف قوة قنبلة هيروشيما. وأشك، وفق ما آمل به صدقاً، بأن تكون ترتيبات السلامة أفضل بكثير من تلك المطبقة في مسلسل “فيجيل”، حيث بدا الوضع على الدوام كأنه قاب قوسين أو أدنى من الكارثة. وكذل يذكرنا المسلسل بالواجب الرهيب الملقى على عاتق المسؤولين سياسياً وعملانياً عن تلك الأسلحة.

مع ذلك، فبريطانيا أشبه بسمكة نووية صغيرة (على الرغم من حيازتها برنامج “ترايدنت” الأكبر والأحدث بالنسبة إلى الغواصات والصواريخ التي أُعطيت الموافقة عليها حاضراً، فأتت تحت الطلب). نحن عضو من مستوى متوسط في عائلة القوى النووية المعروفة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية) التي افتُرض أنها ستقلص عدد أسلحتها النووية لا أن تزيدها.

في سياق آخر، سادت آمال بالتوصل إلى اتفاق على نزع الأسلحة النووية، في الأيام التي غلبت عليها الاحلام الوردية المتفائلة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي السابق [الآفل] في نهاية “الحرب الباردة”. إذ خُفضت أعداد الرؤوس الحربية والصواريخ في الولايات المتحدة وروسيا بشكل كبير. وكذلك تنازلت أوكرانيا وكازاخستان عن الأسلحة النووية التي خلفها لها الاتحاد السوفياتي. تخلت جنوب أفريقيا والبرازيل أيضاً عن الأسلحة النووية، علماً أنها دول امتلك كل منها برنامجاً نووياً في طور التكوين. وفي الآونة نفسها طبق نظام صارم في الحد من انتشار الأسلحة النووية بهدف منع دول جديدة من الانضمام إلى النادي النووي، وقد بدا ذلك أسلوباً كافياً لردع إيران من تحويل قدراتها النووية التكنولوجية إلى أسلحة فعلية.

في المقابل، سار كل ذلك التقدم في مسار معاكس أثناء السنوات القليلة الماضية. إذ مضت روسيا والولايات المتحدة قدماً في تجديد ترسانتيهما النوويتين وتوسيعهما أيضاً. واتصالاً بذلك يعمل التقدم التكنولوجي في الأنظمة المؤتمتة ذاتياً بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، على جعل المعاهدات القديمة مجرد حبر على ورق عفا عنه الزمن.

واستطراداً تفيد تقارير أن الصين نشرت مزيداً من الصواريخ في البيئة التي تتزايد سميتها في شرق آسيا، في الوقت الذي لا يظهر فيه أي دليل على انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر هناك بغرض تهدئة ذلك الجو المسموم. وأحاول سبر العلاقة المسمومة بين هاتين القوتين في كتابي الذي يصدر هذا الأسبوع تحت عنوان ” اللغز الصيني: الانخراط أم الصراع”.

في غضون ذلك، أدى انسحاب إدارة ترمب من معاهدة حظر الانتشار النووي مع إيران إلى إحياء برنامجها النووي. وكذلك تمخضت دبلوماسية التعامل وجهاً لوجه التي اتبعها ترمب مع كيم جونغ أون، عن ظهور عدد من العناوين العريضة التي تصدرت الأخبار لكنها لم تُنتج اتفاقاً، بحسب ما ذكرتنا حوادث هذا الأسبوع.

وفي الوقت الذي ينفض فيه الرئيس بايدن الغبار عن نفسه في أعقاب الكارثة السياسية التي نجمت عن الإجلاء من أفغانستان، ينبغي أن يكون الانتشار النووي قريباً من صدارة جدول أعماله. إذ يحاول إعادة إحياء المحادثات المتعددة الأطراف مع إيران. في ذلك الصدد، يبدو الرهان كبير لا سيما أن الفشل في ضبط البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى عمل عسكري منفرد من قبل إسرائيل. وثمة مجازفة أيضاً بحصول سباق نووي في الشرق الأوسط قد يشمل التحاق السعودية ومصر وربما تركيا بالنادي النووي.

ويعتبر الشرق الأوسط ملاذاً للاستقرار بالمقارنة مع منطقة جنوب آسيا حيث الوضع خطير ومتقلب. وفي هذا السياق، يتمثل أحد العناصر المهمة المجهولة حتى الآن في كيفية تأثر باكستان بانتصار “طالبان”، خصوصاً أن “إسلام آباد” لديها جماعة “طالبان” خاصة بها، إضافة إلى فئات متعصبة دينياً. وإذ تحوز القوات المسلحة الباكستانية على مخزون من الأسلحة النووية، فإن الجيش الباكستاني منضبط بشكل يستحق الإعجاب. ومع ذلك يشكل السيناريو الكابوسي المتمثل في أن يضع إرهابيون أيديهم على أسلحة نووية، خطراً ينبغي التفكير فيه جدياً.

وفي ملمح متصل، تعتبر منطقة شرق آسيا أكثر تعقيداً عن جنوبها، ولا خطورة عنه. ويؤدي السلوك المتخبط الذي ينم عن غرابة أطوار القائد الأعلى كيم جونغ أون إلى زعزعة الاستقرار بشكل عميق لا يقتصر على كوريا الجنوبية، بل يشمل اليابان أيضاً. ويعتمد البلدان على الحماية العسكرية الأميركية، لكنها حماية أقل وضوحاً من تلك الموجودة ضمن حلف الناتو. وقد نثر انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بذور الشك بشأن صدقية تلك الحماية، خصوصاً في حال حصول مواجهة نووية. في الواقع تملك اليابان القدرة التكنولوجية في المضي على نحو سريع في بناء أسلحة نووية، إذا لزم الأمر. في المقابل، يحملها تاريخها بالذات على ممارسة ضبط النفس [إشارة إلى تعرضها للقصف بقنابل نووية في الحرب العالمية الثانية]. واستكمالاً تعتبر كوريا الجنوبية متقدمة للغاية في التكنولوجيا النووية.

وبالنسبة إلى تلك الدول الآسيوية كلها، تمثل الصين العنصر المجهول الأساس. فليس ثمة من يعرف بشكل أكيد إذا كان الرئيس شيي جينبينغ سيكبح كوريا الشمالية حليفة بلاده، وكيف سيفعل ذلك.

وعلاوة على ذلك، هناك خلافات مستعرة بين الصين واليابان حول الجزر البحرية، ومن المؤكد أن الصين ستعتبر حيازة اليابان أسلحة نووية نوعاً من الاستفزاز، ويمكن النظر إلى تلك العوامل الإقليمية على خلفية التوتر السياسي المتنامي بين الصين والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، حين نتأمل حقيقة أن الصين النووية حليف قوي لباكستان، والهند النووية تراقب بقلق التطورات التي تجري خلف حدودها، ندرك أن هنالك خمرة حقيقية من سموم السحرة الجيوسياسيين في تلك المنطقة. وفي ذلك الجو، شرعت روايتي “ذراعان مفتوحان” التي تخيلتُ فيها قبل خمس سنوات المخاطر الكامنة في تلك العلاقات، في الظهور كأنها كتاب واقعي.

وطبقاً لأسوأ السيناريوهات المحتملة، فمن الممكن أن نرى صراعات تندلع بين عدد من أزواج الدول المتخاصمة على غرار إيران وإسرائيل، وإيران والسعودية، والهند وباكستان، والهند والصين، والصين والولايات المتحدة، والصين واليابان، وكوريا الشمالية وعدد من الدول المجاورة والولايات المتحدة.

وفي كل من تلك الحالات ستتوفر أسلحة نووية لطرف أو ربما أطراف عدة. وفي عدد من تلك الحالات لن تُتبع سياسة “عدم استخدامها أولاً” [تعهد القوى النووية بعدم استعمال ذلك السلاح إلا بصورة دفاعية]، وتخفيف الحد الأدنى من الخطر بمجرد ظهوره توخياً لمنع اندلاع حرب نووية من طريق الصدفة.

وكخلاصة، لا يفضي “التفكير في ما لا يمكن تصوره” إلى راحة البال، ولا يساعد المرء في نيل قسط من النوم الهانئ ليلاً. في المقابل، يجب أن يتصدى شخص ما للتفكير بتلك الأمور. لقد شهدنا أخيراً عدداً من الحوادث غير المحتملة جداً على غرار ظهور ترمب و”بريكست” و”كوفيد” وانتصار “طالبان”. ولاحقاً سيحدث مزيد من الصدمات، ومن الضروري وجود أمل عميق بألا يكون استخدام السلاح النووي أحد تلك الصدمات المقبلة. في المقابل، إن الوقت الذي نعطيه حاضراً لقضايا انتشار التسلح النووي، والحد من المخاطر ونزع السلاح النووي، سيشكل استثماراً جيداً للغاية.

© The Independent

صقر للدراسات

لايتبنى الموقع ماورد بالمقال ونكتفي بعرض وجهة النظر